若不是有地陪,我无论如何不敢只身闯入巴西里约热内卢最大的贫民窟——Rocinha,罗西尼亚。

我的向导叫Barbosa,是我在《巴西的广东迷羊》一文中提到的松哥的朋友的朋友。巴西大部分贫民窟依山而建。罗西尼亚聚集了40万人,也是南美最大规模的贫民窟。

Barbosa约我在这座大型贫民窟于地面的某个“入口”处相见。我战战兢兢,两手空空没有背包,只装了身份证明和些许现金在裤兜里。在约定的时间地点,一个男青年穿着人字拖向我走来,皮肤棕黑,络腮胡子,骨瘦如柴。我第一反应有些害怕,这难不成是瘾君子?

“你好,我是你今天的向导Barbosa。”他指着身边正好经过的一个带领外国人参观贫民窟的导游说:“但我并不像他那么专业,因为我从不说废话。”他笑容灿烂,伸出手来,我握过去,没有犹豫。

简单交流后,我惊讶于他英文的流利。来过巴西的人,恐怕再不会埋怨法国人不讲英语。无论在巴西首都机场还是购物广场,懂英语的人寥寥,就连酒店的工作人员也说不利落英文。松哥的子女在巴西接受教育,他告诉我,巴西整个教育体系都不重视英文学习。难道,这一阻力在贫民窟率先突破了?

“在这里所有人都会讲英文吗?”

Barbosa笑答:“当然不。”

“那你怎么学的英文?”

“我女朋友教我的。”

此情此景,我的记者病已经周身发作不可收拾。她是谁?她是哪里人?她在吗?你们怎么认识的?Barbosa并不回避,娓娓道来:

两年前,我们相识在Sao Conrado海滩附近的一个酒吧。她是美国约翰霍普金斯大学的博士生,那时来巴西做田野调查,我们相爱了。她是一个以色列裔的美国人,生于海法,父母是科学家。她非常美丽,有着一头披肩金发。我们在一起很快乐。她不仅教会了我英语,还教会了我西班牙语。

我静静地听着,终于等到了“但是”:“我们不久前分手了。”

“能知道为什么吗?”

“你知道,人生不易(You know, life is difficult.)。"

说到这里,Barbosa已经带我穿越了纠缠的电线,肮脏的水渠,散发着浓烈骚臭味的小径,来到了半山视野开阔处。“前面是我和妈妈开的餐厅,也是我们主要的收入来源。”我干脆在里面吃了午饭,点了炸鱼薯条和牛排。妈妈亲自下厨,鱼很新鲜,味道极好,只不过巴西人吃得太咸。饭后,Barbosa指着小饭馆旁边的一栋小楼说:“这是我正在装修的房子,一层是我妈妈住,二层三层是我住,你想看看吗?”

今年23岁的Barbosa生于单亲家庭。出生后不久,母亲带他从巴西另一个贫民窟迁到罗西尼亚。他还有一个弟弟,但是他并不多谈及。这栋小楼每层面积大概30平米。Barbosa很抱歉地告诉我,上楼要攀爬陡峭的楼梯。

站在Barbosa敞露的屋顶,我被眼前的景象惊呆了。这里几乎是整个罗西尼亚的制高点。背靠巍峨的Dois Irmaos大山,前面是Leblon Ipanema海滩,后面是Sao Conrado海滩。在这里我理解了为何巴西人称贫民窟为“Favela”,意即野花。放眼望去,连绵不绝、漫山遍野的低矮房屋野蛮生长着,五颜六色。在Barbosa的屋顶上更是能清晰地看到罗西尼亚的边缘紧靠自带花园洋房泳池的富人区,二者之间只隔了一座立交桥,距离不过50米。那天大雾,远处的基督山被笼罩在层层雾霭中,不见耶稣的怀抱。

可惜的是,在Favela的生活并不像野花那般烂漫多彩。直到2010年,巴西政府才从黑帮手中接管了罗西尼亚。每一座贫民窟都好像一个独立王国,早已形成了一套完整的生态体系:有幼儿园、诊所、超市、汽车线路、有线电视、银行、黑社会。我问Barbosa,那么黄赌毒有没有?他眨着眼睛说,当然有,就在我们刚才路过的哪里哪里,你看不出来吧!“我绝对不会带你这个记者进去的,他们都有枪。”在贫民窟,枪战是家常便饭。

里约热内卢共有650万居民,15%住在贫民窟,全市共有近800个贫民窟。巴西的贫民窟承载着从巴西北部和东北部迁入的各种族移民,是很典型的“落脚城市”。上世纪70年代,巴西的军事独裁政府在封闭的经济体系中操控经营,其奠基的工业经济触发了乡下人口移居大都市的大迁徙。然而,上世纪80年代,军政府跌跌撞撞地向民主转型,接踵而至的财政和社会危机,宣告这一人造经济的崩溃。之后数年,巴西经济停滞,政府财力衰竭。刚进入城市,生活在新兴Favela的移民,突然失业,无力偿还建房贷款。更糟的是,这些小区和城市尚未建立任何联系。

如《落脚城市》一书所述,巴西贫民窟犯罪严重,居民每天早上出门都会看到数具新尸体,死亡率高过战场。不过,近些年来贫民窟的情况有所改观,政府从黑帮手中接管了一些贫民窟,回应其中居民对于安全、教育、与城市在实体上和经济上充分连接的需求。一些人找到了晋升中产的管道,落脚城市终于开始发挥作用。罗西尼亚也正在吸引更多中产定居。“落脚城市的中产阶级可以让新进移民及其子女看到,迁徙不会让人永远陷在不公的环境当中;只要努力找寻出路,愿意投注心力,就能获得可长久的富足生活。”《落脚城市》的作者桑德斯说。

“快看你左边!”Barbosa打破了观景的沉静,指向不远处一棵树。我定睛一看,原来树上是巴西国鸟大嘴鹦鹉。这是我在动画片之外第一次近距离清晰地欣赏它。仿佛听到了我内心的称赞,它喳喳地唱起歌来。Barbosa马上掏出手机给它多角度拍照。“我女朋友非常喜欢这种鸟。”每次提到女朋友,Barbosa都会露出羞涩的笑容。

从制高点下山,Barbosa向我讲起了他的经历。他在罗西尼亚念到高中,服过一年兵役,之后在罗西尼亚做过一些小额信贷的工作。他介绍,这里人均收入大概一年2万巴西雷亚尔(约合3.2万人民币)。他正在进行的装修,已经花了1.7万雷亚尔,他总共的预算是5万雷亚尔。

因为会讲英文和西班牙文,Barbosa在罗西尼亚多了一些挣外快的机会,比如接待像我这样朋友介绍来的访客。他的确不像那些油嘴滑舌的导游,他只对我讲他在罗西尼亚的生活。他告诉我自己正在学法语。“这次是谁教呢?” “多邻国。”Barbosa打开这款学习外语的手机APP,向我展示他的进度。刚巧我也学过一些法语,简单对话后,不得不再次赞叹他的语言天赋。

“我女朋友改变了我许多,她带我进入了一个新的世界。”在整个谈话过程中,他从未使用过“前女友”。不难看出,他的生活中处处有她的影子。

“一定要分开吗?”我问。

“她还有好几年才博士毕业,不可能来罗西尼亚。我曾经准备去美国找她,但是我被拒签了。”Barbosa望向我,流露出一丝无奈,“因为我的地址写的是罗西尼亚,只有被拒签的命运。”

在罗西尼亚,房屋建造毫无章法,没有门牌号码,没有固定的信件投递服务。在街上可以看到黄色的小面包车,充当流动邮局,帮人们代收信件。Barbosa告诉我,因为没有固定地址,贫民窟居民在城市获得正式雇佣也非常困难。

贫民窟人民同样非常热爱广东台山人发明的角仔。在罗西尼亚一家广东人经营的角仔店前,接我的车已经停靠,我和Barbosa即将告别。

临别前,Barbosa给我看他的手机图片,那是他未来生活的重心——装修好他的房子。他最近一直在看各种室内设计的书籍,找到了他最喜欢的风格,已经把卧室、厨卫、客厅的理想设计图片拿给装修工人看。“我当然没有那么多钱,但是我可以选择便宜的材料。我有的是时间和耐心。”他向我展示阳台的效果图,那是我们看到巴西大嘴鸟的地方。绿植、吊床、地板和沙地,在那里,心可以一下子静下来。

“装修好后,你希望她回来找你吗?”我问。

“我不会给她任何压力。”他答。

说完,我们拥抱,道别。望着他远去的背影,我想起前同事皎明先生所作的《香港短诗》。Barbosa的房子,像极了香港的村屋,环境也类似,只不过面积小很多,价格也便宜很多。我很想把皎明的这首诗送给他:

两只斑鸠飞上枫香树

咕咕地叫

爱如墓碑般沉默不语

记忆是吐着信子的蛇。

无人听见荷花吹起号角

我活在盛世却一个人兵荒马乱。

半山扶梯。岔路口贴满了偷心符:

请不要撕,这是指路人留的示意图

亲爱的,我在前方等你

Barbosa向我展示他心目中的阳台效果图:

从他的屋顶俯瞰整个罗西尼亚,毗邻富人区:

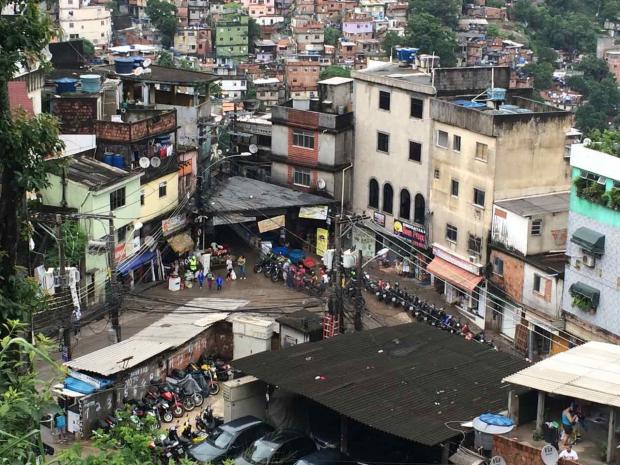

罗西尼亚的一个交通枢纽,3雷亚尔上山一趟,很多摩托车都是偷来的:

街景:

街头女郎:

男主人公带我穿越骚臭的小巷捷径:

街景:

图中是Barbosa装修中的理想家园:

相关文章:《巴西的广东迷羊》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号