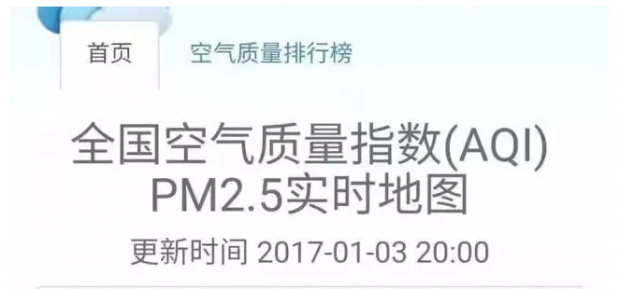

2017新年伊始,说好“提头来见”的没来,越来越多的人在呛嗓子辣眼睛的雾霾中,抛弃了一切幻想,深深理解了一个时髦的词汇:新常态。

专家告诉我们:未来十几二十年,雾霾将一直与我们同在;即便我们不在了,它可能还在。

最新研究表明,雾霾不仅会入肺入血,更会入脑。雾霾可能会拉低一代儿童的智商,对成人则可能会造成记忆力下降,诱发老年痴呆,使人抑郁。

早在2013年,皮尤研究中心(Pew Research Center)的一项调查显示,47%的中国受访者认为空气污染是一个“非常严重的问题”,不亚于腐败和收入差距。相信这一数字在今日只会更高。

北京大学国发院经济学教授汪丁丁在《雾霾围城继续下去,北京这样的都市将会发生什么?》中提到:“如果中国国内的生存环境持续恶化,势必诱致中高收入群体(以及低收入但年轻的群体)移民海外——这一效应十分类似于持续战争诱致的移民潮。”

这种“脑流失”的趋势已在一轮又一轮的重度雾霾中开始酝酿。最近,周围人讨论最多的两个话题是移民和汇管。

自去年年底进入“霾季”,我身边已经有三位母亲带着年幼的孩子离京南下,父亲则留守北京继续挣钱。一些朋友告别故土举家移民海外,雾霾加快了他们奔向自由的步伐。

还有一些选择购买“避霾房”,在北京北上几百公里驾车三四小时的地方购买空气好的居所。

我的一位亲戚在内蒙古某林区买了一套号称白菜价的“避霾房”,逢雾霾抬脚就走,在朋友圈狂晒蓝天。

在她的带动下,身边七位亲人好友陆续在同一个小区置业。地产中介乐坏了:“感谢北京人!欢迎来逃难!”

更多的还是无法轻易离开的,却不免开始盘算离京成本。好想逃,又不知逃去何方。

看来,最有效的控人手段是雾霾。只不过,流失的这部分人,并非当局驱赶的目标群体。用大白话说,走的都是有钱有能力的。无论雾霾多大,街上戴口罩的还是少数。

母亲们改写历史

面对雾霾,母亲似乎比父亲反应激烈。正是不起眼的家庭妇女,可能为社会带来极大改变。

美国辛辛那提大学历史系教授David Stradling是Smokestacks and Progressives: Environmentalists, Engineers, and Air Quality in America, 1881-1951(《大烟囱与改革:环保主义者,工程师和美国的空气质量,1881-1951》)一书的作者。他在书中提到,空气质量是煤炭依赖型城市中产阶级居民面临的重要问题。人们诘问:一个没有纯净空气的城市怎么可能真正的干净、健康和道德?

有趣的是,很多改革者和运动的领导者是原本默默无闻的妇女,她们对于污染加诸孩子的伤害忍无可忍。不仅对自家孩子的遭遇不能忍,对别人家孩子遭受的伤害同样不能忍。

其实,美国妇女早在有投票权之前,就开始为清洁空气呼吁。

曾经,煤烟被视为进步的标志。但是在20世纪初,妇女开始有组织地抱怨烟雾对孩子健康的影响。她们赋予了煤烟新的定义:有问题的(problematic)。

Michelle Madoff是一位年轻的妈妈,她的丈夫是匹茨堡的一名心外科医生。上世纪60年代,Madoff从加拿大搬来这个空气污染严重的城市后,患上了哮喘。她决定和其他的母亲们一起采取行动。

Madoff组织当地妇女在她家的客厅举办会议。后来她经投票被选举为GASP的主席。

GASP(Group Against Smog and Pollution,防御烟雾和污染小组),乍一听并不是什么响亮的名字。可在当时,无论名字还是它的呼吁都足够前卫而积极。

GASP成立于1969年,重点关注宾夕法尼亚西南部匹茨堡地区的空气质量。

GASP在自己的官方网站上自比为针对环境议题的“勤恳的看门狗、教育者、诉讼人和决策者”(a diligent watchdog, educator, litigator, and policy-maker)。

自成立至今,这个由志愿者组成的非盈利公民团队不知疲倦地打击空气污染。他们召开公开会议,与媒体互动,审查项目许可资质,组织教育活动,持续向公众宣传污染及修复问题。

同时,GASP也与其他利益相关团体一同出席各个州乃至国家层面的董事会和环境政策委员会。有时,GASP也会通过诉讼实现目标。

上世纪70年代,GASP前往联邦地方法院要求阿勒格尼县(Allegheny County )采用基于“清洁空气法”的标准。在90年代,GASP加入了一项EPA(Environmental Protection Agency,美国环境保护署)针对LTV公司(Ling-Temco-Vought, 美国大集团公司,产品涉及电子、钢铁制造、制药、航空航天工业等,已于2000年倒闭)的诉讼,要求该公司位于Hazelwood的工厂执行空气质量标准,该工厂随后关闭。

GASP多次与EPA合作,起诉长期存在空气污染的焦炭厂,均获成功。

在每一个案件中,法院均判决被告人缴纳大额罚款并开展补救行动。

同样的,还有成立于上世纪50年代的西洛杉矶家庭妇女组织“消灭烟雾”(Stamp Out Smog,简称SOS)。这些妇女自己做研究,动员大家参加听证会,游说政界人士,列出监管空白清单。她们的努力加速了治理污染的进程。

有一本探讨美国妇女与环保历史的书叫做Beyond Nature's Housekeepers: American Women in Environmental History(《不只是自然的管家:环境史中的美国女性》),作者是历史学家Nancy C. Unger。

Unger在书中揭示了女性是如何在塑造国家环境中发挥了独特的作用及其成因。她探究了各种女性组织,包括运动先驱、侦查组织、郊区家庭主妇、核抗议者和环境正义活动家等。

Unger在书中揭示了女性是如何在塑造国家环境中发挥了独特的作用及其成因。她探究了各种女性组织,包括运动先驱、侦查组织、郊区家庭主妇、核抗议者和环境正义活动家等。

Unger在书中提到了一位家住贝弗利山庄的妇女Afton Slade,上世纪50年代,Slade和其他精明强干的妇女一起开始抗议洛杉矶臭名昭著的恶劣空气。Slade后来成为SOS的主席。

另一组在帕萨迪纳(Pasadena)的妇女,自称 “Smog-A-Tears”, 也组织了各种创意十足的抗议活动。

难道只能隐忍

我的一位学者朋友指出,改变美国环境历史的妈妈们并非小家庭里“母亲”的概念,而是参与社会公益的“municipal housekeeper”(城市管家,即一群抗争的妇女,她们认为家不仅仅是四墙之内,更是她们生活的城市,妇女有责任维护城市的安全和清洁)。

这一边厢,中国的妈妈们除了给孩子戴昂贵的口罩、装昂贵的新风系统、考虑移民,难道真的无能为力吗?

真爱总是要付出代价,无论这代价是什么。

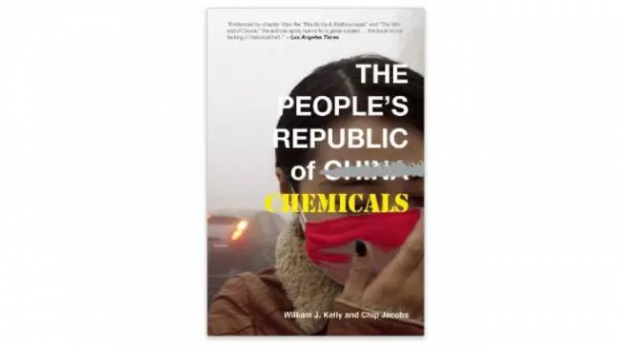

一位对洛杉矶和北京这对“雾霾难兄难弟”很有研究的作家也表达了他的担忧。Chip Jacobs现居洛杉矶,他撰写过《烟雾之城:洛杉矶的重度污染史》(Smogtown: The Lung-Burning History of Pollution in Los Angeles)和《化学品人民共和国》(The People’s Republic of Chemicals)。

Jacobs在《化学品人民共和国》中用很大篇幅谈及了普通中国人在特殊国情下参与雾霾治理的被动和无奈。

虽然一些公众开始在空气问题上发声请愿(类似成都不久前被和谐掉的口罩标语温柔散步),但是这恐怕很难被当局允许,甚至产生冲突,于是公众便积攒更大的愤怒。

社会学家称之为“缺乏发泄”。缺乏发泄的后果,总不会太好。

自2004年美国NASA在中国上方监测到“褐色的云”至今,中国人从不承认雾霾,到乐观认为雾霾很快治好,再到今天清醒意识到吸霾新常态,用了12年。

2008年,几个外国运动员戴着口罩参加北京奥运会。当时全国还极少听到雾霾,看到此举,国人愤怒了。歪果仁被迫向奥组委递交了道歉信。当时环保局称:“我想大家没有这个必要考虑戴口罩的问题,如果一定要戴口罩,那就是给你的行囊当中多增加了一点份量,我想它是用不上的。”

如今,有人移民,有人南下。

但留下的,特别是妈妈们,可以做些什么?(完)

作者公号“刻真”(BeAuthentic)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号